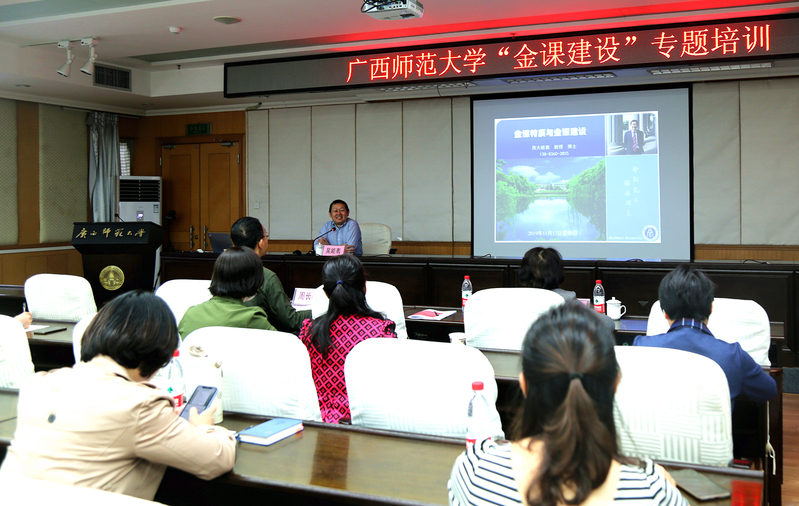

自2019年10月教育部正式发布《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高[2019]8号),对一流本科课程(“金课”)的建设内容和要求做了更明确的阐述。各高校一线教师及相关人员纷纷投入到“金课”建设队伍中,11月17日,我校特邀西南大学教务处处长吴能表教授,华中师范大学徐敏教授来我校举办以“建设‘金课’,淘汰‘水课’,打造一流本科课堂”为目的的专题培训,我校各学院(部)110多位教师代表参加了本次培训。

在现实的教育背景下,“必修课选逃,选修课必逃”、“一部分学生在课堂上打游戏、天天睡大觉”、“老师讲课成了‘唱独角戏’”种种类似的问题,让人不寒而栗,大学课堂是怎么了?为什么会出现这样的课堂危机?教育部高等教育司司长吴岩说过:课程是教育最微观问题,解决的是教育最根本问题,但课程又是中国大学带有普遍性的短板、瓶颈和关键问题,中国没有一所大学的课程不存在问题。为了呼吁课堂改革,“金课”(优质课)因此应运而生。吴岩司长提出了“两性一度”的金课标准,即高阶性、创新性、挑战度。

上午,吴能表教授就“现实的呼唤”、“金课的特质”、“金课的实现”等三方面分享对“金课”建设的一些体会和思考。吴教授也就这“两性一度”展开了讨论,他提出:“高阶性、创新性、挑战度”,就一定要有难度和挑战性,要引导学生进行全方位的创新思维发展,培养学生的批判质疑的精神态度,培养学生的深度思考,而不仅仅是教知识、教学生创业;要有解决现实问题的能力,要结合行业,要引领学生去研究最前沿的东西,而不是让我们的教育与实际背道而驰;要设置难度适度的大学课程,符合学生的最近发展,要对老师的备课、上课和学生的课下提出较高的要求。接着,吴教授从课程设置、教学内容、教学方法、课堂形态、师生关系、课堂体验、目标达成以及学生发展这八个方面对金课维度展开探讨;一节好课是包含了明确的学科定位、明确的培养目标、适当的教学内容、贴合时代发展、关注学生各方面成长等内容,是在做中学,在错中学(理论专家看见直路,行业专家预见岔路),在情境中体验的教学。它是一个相对,有目标、有期待、有要求、有内涵、有思想、有温度、有真情、有品德、有目标、有期待的优质课。对于金课的思考,应当与时俱进,回归教育初心,提升人才质量。最后,吴教授谈到了金课的实现,他认为,金课的建设没有旁观者,只有建设者,“金课”离不开学校的支持,离不开教师的努力,离不开高效的教学措施,以及深入情境的体验。最后,吴教授说道:教育不只是良心,更是责任。是我们作为高校教育,对千万个家庭,对国家、民族的发展,以及全人类共同的未来,肩负着一份责任。

下午,华中师范大学徐敏教授以“混合式金课教学实验”进行经验分享,她主要围绕“文学批评混合课堂教学设计”、“学习进程中的数据分析与干预”、“基于数据分析的学习风格描述”、“教学效果与展望”这四个方面,展示了她所带领的团队在进行《文学批评》课翻转课堂教学改革中的各个环节以及所取得的良好效果。徐教授首先运用线上教学的手段,让老师们通过加入线上课程的途径,亲身体验线上课程教学的魅力。在“文学批评混合课堂教学设计”方面,徐教授提出了:强交互型的混合学习,从传统教学中的“老师讲授知识,学生被动接受”转换成混合式教学的“学生自主学习、合作学习、老师帮助启发、助教支持”等教学手段。她通过线上线下混合式教学的手段,注重加强教学素材的可视化,注重网络与课堂的无缝衔接,注重培养学生课前、课上、课后的积极参与,注重分析学生的学习数据,改善学生的学习行为,促进学生深度学习。在“学习进程中的数据分析与干预”这一方面,徐教授通过线上学习平台,了解到学生个体学习进程的数据,通过平台内与平台外的数据分析,对学生的学习需求提供个性化的支持,分层实施更精准的干预。针对“基于数据分析的学习风格描述”方面,徐教授介绍了“Kolb学习风格理论”、“Saba交互影响距离理论”这两种理论,结合学生学习风格的测试分析,培养学生主动探究的能力,促进学生的思维水平发展。通过混合式教学,我们的课堂已经能够完全借助信息化技术,借助数据分析,从传统教学中“以教师讲授为主”过渡到“以学生学习为中心”,使得混合式教学取得更显著的效果。最后,徐教授就混合式课堂教学改革的具体实施以及推广与我校参会教师进行了深入的讨论。